Usan hojas adhesivas subterráneas para atrapar y digerir nemátodos.

Estamos acostumbrados a pensar en las plantas como unos seres inmóviles e inofensivos. Sin embargo, las plantas carnívoras —que para Darwin eran las plantas más asombrosas en el mundo— no se ciñen a este estereotipo. Las adaptaciones morfológicas y fisiológicas que han adquirido a lo largo de su historia evolutiva, las convierten en unos organismos fascinantes.

Las manifestaciones más asombrosas son sus hojas especializadas que se convierten en trampas mortales, con la capacidad de digerir a sus presas y absorber los nutrientes, lo que les ha llevado, en algunos casos, a prescindir de la fotosíntesis. Esto lo hacen porque sus hábitats naturales se caracterizan por ser pobres en nutrientes elementales como lo son: el nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros. No obstante, ésta no es la forma más económica de obtenerlos.

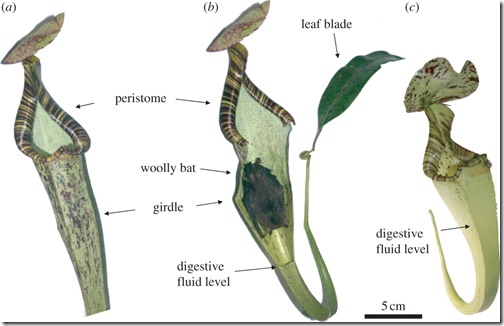

Las plantas carnívoras representan menos del 0.2% del total de plantas con flores descritas a la fecha. Esto se debe principalmente al costo energético que deben invertir para producir néctares y aromas atractivos para sus presas (Sarracenia purpurea), jarrones coloridos con patrones de radiación UV que sean reconocibles por los insectos (Nepenthes sp.), sustancias mucilaginosas (Drossera rotundifolia) o resinosas (Roridula gorgonias) que no dejen escapar el alimento una vez capturado, o incluso trampas que se activen por un sofisticado gatillo (Dionaea muscipula). Así como también desarrollar glándulas especializadas en producir enzimas digestivas.

Sin embargo, un estudio publicado hoy en PNAS sugiere que el porcentaje que representan las plantas carnívoras podría estar subestimado porque científicos brasileños, liderados por el biólogo Caio Pereira de la Universidad Estatal de Campinas, han descrito una planta del género Philcoxia que tiene la capacidad de capturar y digerir nemátodos usando unas hojas adherentes subterráneas.

El género Philcoxia, que pertenece a la familia Plantaginaceae, está compuesta por tres especies que crecen exclusivamente en los campos rocosos del centro de Brasil. Esta zona se caracteriza por ser muy rocosa y arenosa, con bajas cantidades de nutrientes pero bien iluminado, y con un régimen de lluvias estacionales. Todas estas condiciones favorecen la existencia de plantas carnívoras, por lo que hacía sospechar que las Philcoxia eran carnívoras.

Pero, a pesar que las Philcoxia presentaban características típicas de las plantas carnívoras, nunca se pudo determinar la estrategia empleada para capturar sus presas. La forma como obtenía sus nutrientes fue un gran misterio para los botánicos y ecólogos brasileños.

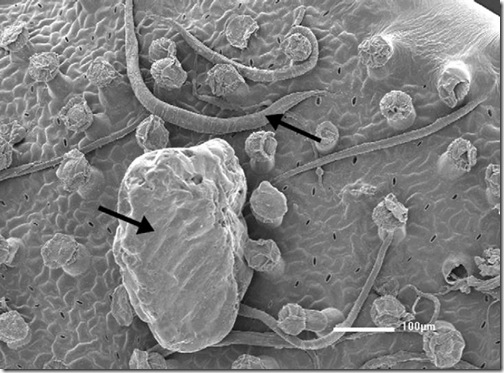

Todo cambio en el 2007 cuando el Dr. Peter Fritsch y sus colaboradores de la Academia de Ciencias de California y la Universidad Estatal de Campinas, descubrieron la presencia de nemátodos adheridos a las hojas subterráneas de Philcoxia minensis almacenadas en un herbario. Todo apuntaba a que esta planta era carnívora.

Para corroborar esta hipótesis, Pereira y sus colaboradores “alimentaron” a la planta con unos sabrosos nemátodos marcados con Nitrógeno-15 (un isótopo más pesado del nitrógeno que no se encuentra normalmente en los seres vivos). Al analizar sus hojas, observaron que los niveles de 15N alcanzaron el 5% y 15% del total a las 24 y 48 horas, respectivamente. Además, la concentración total de nitrógeno y fósforo también fue significativamente superior al promedio observado en las especies vecinas. Estos resultados demostraban que la planta asimilaba los nutrientes liberados por el nemátodo.

Al hacer un estudio enzimático de las hojas de P. nimensis observaron que las fosfatasas se encontraban muy activas, lo que indicaría que la planta digería sus presas por sí misma, descartando así que el proceso sea realizado por algún tipo de bacteria simbionte.

Lo reportado en este estudio es una estrategia única no descrita anteriormente. La P. nimensis, y posiblemente las otras dos especies de Philcoxia, usan unas hojas subterráneas adhesivas para atrapar los nemátodos que allí habitan. Luego, secretan enzimas que empiezan a digerir a la desafortunada presa para que finalmente asimilen los nutrientes generados.

Esta estrategia es bastante críptica en comparación a las otras. Esto porque sus hojas especializadas son bastante pequeñas (de 0.5 a 1.5mm de diámetro) y se encuentran escondidas bajo el suelo. Además, sus presas son microscópicas. Todo esto nos llevaría a pensar que podrían haber muchas más especies de plantas que se alimenten de algún tipo de microorganismo o que usen estrategias que no pueden ser apreciadas a simple vista, subestimando así el número total de especies de plantas carnívoras descritas en la actualidad.

Referencia:

Pereira, C., Almenara, D., Winter, C., Fritsch, P., Lambers, H., & Oliveira, R. (2012). Underground leaves of Philcoxia trap and digest nematodes Proceedings of the National Academy of Sciences DOI: 10.1073/pnas.1114199109

![hormiga-zombi[6] hormiga-zombi[6]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVAkDdXLv2esLK684nLDT3iMho4nO00OEq4OZH_kNxvRRQE7Pre7BEHlAR0qXE1caI-PG9lnBuWVZR8fw-uwYwsr_3wxibEb-QDCTE8Q8ZdD3RfjJ3LVoNlXkafbwqAUpQHdW9/?imgmax=800)