Hoy fue publicado un interesante artículo en PLoS ONE el cual nos muestra la gran influencia que pueden tener las metáforas sobre nuestra forma de razonar, sin que nos demos cuenta. El artículo se enfoca principalmente en la forma como percibimos un crimen relacionándolo con dos metáforas: como una bestia salvaje (el criminal) que anda buscando presas para devorar (las víctimas), o como un virus o una plaga (el criminal) que va diseminado e infectando personas o comunidades (las víctimas). Según como nos presenten el problema, las soluciones que propondremos serán completamente diferentes.

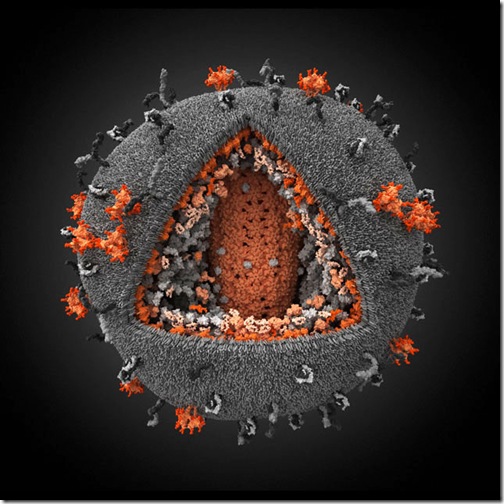

Estas dos metáforas tienen bastante sentido. La prevalencia del crimen en ciudades como la nuestra es muy alta, cada día va en aumento y extendiéndose por más lugares. En otras palabras, este problema puede ser fácilmente descrito como una epidemia. Por otro lado, un crimen es un ataque a una persona indefensa, así que lo podemos describir como el ataque de un depredador a una presa. ¿Cuál sería la mejor solución para este problema? Si lo consideramos como una epidemia o un virus, lo mejor sería buscar el foco de infección, cortar el brote de raíz —para evitar más infectados— y desarrollar una vacuna. Pero, si lo consideramos como un peligroso depredador, lo mejor sería capturarlo para evitar que mate a más presas.

El problema de considerar al crimen de una u otra manera tiene sus repercusiones. Por ejemplo, un violador en serie atacó a 11 mujeres antes de ser capturado, 15 meses después de su primera violación. Si la policía hubiera dado a conocer a la población todo lo que sabían acerca del violador, tal vez se hubieran podido evitar las 8 últimas violaciones, ya que las mujeres del lugar hubieran tomado sus precauciones. Sin embargo, como el objetivo de la policía era capturar al violador, mantuvieron la investigación en secreto a fin no alertar al criminal. Pero, mientras lo perseguían, el violador seguía cometiendo sus atrocidades. En el primer caso se considera al violador como una epidemia, en la que se informa a la población para que tomen sus precauciones y no se enfermen. En el segundo caso se considera al violador como un depredador al cual deben capturar lo más pronto posible para que ya no mate más presas. Entonces, las 11 mujeres fueron víctimas no solo del violador… sino también, de las metáforas.

Para determinar de manera cuantitativa el efecto que tienen las metáforas al momento de tomar decisiones, Paul H. Thibodeau y Lera Boroditsky del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, reclutaron a 485 estudiantes voluntarios quienes fueron sometidos a cinco diferentes experimentos.

En el experimento 2, los investigadores quisieron ver si eran las metáforas, por sí solas, las que influenciaban en las decisiones que tomaban los participantes. Para ello, usaron el mismo reporte que en el primer experimento, quitando los verbos y adjetivos que hacen referencia explícita a un virus (Ej. infectar/padecer) o a una bestia salvaje (Ej. acechar/cazar). Los resultados fueron similares al primer experimento, lo que indica que las metáforas no deben ser explícitas para influir en la forma como razonamos.

En el experimento 3, los investigadores quisieron saber si por el solo hecho de que las palabras “bestia” y “virus” aparecían en el texto, los participantes activaban asociaciones léxicas con estas palabras, así no estuvieran dentro del contexto. Al oír la palabra bestia salvaje, al instante se nos viene a la mente las palabras capturar, enjaular, perseguir, etc., estas son las asociaciones léxicas que pudieron haber influido en la decisión de los participantes. Para probar esta posibilidad, los investigadores pidieron a los participantes que dijeran un sinónimo para la palabra “bestia” y para la palabra “virus”, de tal manera que quedara grabada en su subconsciente y después les dieron el mismo reporte que en el experimento 2, pero esta vez la palabra metafórica fue omitida. Por ejemplo, en vez de decir “la delincuencia es como una bestia/virus que está causando estragos a la ciudad…” pusieron “la delincuencia está causando estragos en la ciudad…”. En este experimento, no hubo diferencias entre las soluciones que dieron los participantes, lo que indica que las metáforas actúan mas que como palabras aisladas. Su poder radica en formar parte de frases elaboradas.

En el experimento 4, los investigadores quisieron ver si las metáforas no sólo afectan la forma como los participantes proponen resolver el problema de la delincuencia, sino también, la forma como recopilan información para resolver futuros problemas. Si los participantes buscan información relacionada con la metáfora inicial que han leído, esto indicaría que el efecto que tienen en nuestra forma de pensar es podría ser a largo plazo, de manera repetitiva. Sorprendentemente, los resultados mostraron que los participantes buscaron información que era compatible con el marco metafórico.

Finalmente, en el experimento 5, los investigadores quisieron ver si poner la metáfora al inicio del texto o al final del mismo influía en la forma de solucionar el problema de los participantes. Una posibilidad es que si se pone la metáfora al inicio del texto, coaccionan en nuestra manera de pensar, ya que toda la información posterior que resulte ambigua la trataríamos de relacionar con la metáfora inicial, en otras palabras, la metáfora es asimilada y ayuda a estructurar la información que viene después. La otra posibilidad es que la metáfora activa un paquete de ideas y que al presentarse al final, estará más fresco en nuestra mente, influyendo más en nuestra manera de razonar. Entonces, nuestra respuesta hacia una determinada solución será potenciada. Los resultados de este último experimento mostraron que no hay un efecto significativo de poner la metáfora al inicio o al final, lo que indica que la metáfora fue asimilada gracias a la estructuración de las ideas presentes en el texto.

Sin dudas es un experimento bastante interesante. Hasta ahora no era capaz de entender el gran efecto que tienen las metáforas en nuestra manera de razonar. Por ejemplo, esto de las metáforas es muy aplicado en la ciencia. Si queremos que una persona común y corriente entienda como funciona la electricidad, es más fácil que lo haga si les decimos que se imaginen un rio, y que cada molécula de agua corresponde a una carga eléctrica. La biología usa mucho de las metáforas, por ejemplo, al describir al genoma como un manual de instrucciones, o los nucleótidos como letras y los genes como palabras.

Las metáforas sin dudas tienen un gran potencial debido al gran efecto que ejercen sobre nuestra manera de pensar. Por ejemplo, los candidatos a la presidencia de un país podrían usarlo para captar electores, los estudiantes para conseguir becas, los investigadores para obtener financiamiento, etc., la idea es saber como presentarlas.

Referencia:

Thibodeau, P., & Boroditsky, L. (2011). Metaphors We Think With: The Role of Metaphor in Reasoning PLoS ONE, 6 (2) DOI: 10.1371/journal.pone.0016782