No sólo los organismos superiores (plantas y animales) sufren de enfermedades como producto de infecciones virales; las bacterias también pueden llegar a sucumbir ante la infección de ciertos virus, que en su caso son llamados bacteriófagos, o simplemente, fagos. Sin embargo, los organismos superiores contamos con mecanismos de defensa realizados por células especializadas que responden ante la presencia de un agente infeccioso, reconociéndolo y eliminándolo. A este mecanismo de defensa se le llama una respuesta inmune.

Las bacterias cuentan con otro tipo de estrategias para responder ante una infección por fagos. Una de ellas es mediante la glicosilación o metilación de su ADN para diferenciarlo del ADN de un fago y así poder degradarlo usando sus enzimas de restricción. Sin embargo, muchos fagos han adquirido la capacidad de glicosilar y metilar su ADN evitando así ser degradado por las enzimas de la bacteria.

Hace dos años se descubrió un nuevo sistema de defensa por parte de las bacterias en respuesta a los fagos, que por sus características, es un análogo al sistema inmune de los organismos superiores. Este sistema se llama CRISPR (agrupación de pequeñas regiones palindrómicas regularmente espaciadas). [Leer aquel artículo para entender el funcionamiento de CRISPR].

En términos sencillos, este mecanismo de inmunidad se basa en la producción de pequeñas secuencias de ARN que se complementan con secuencias específicas del ADN de los fagos, de esta manera “silencian” o interfieren los genes necesarios para la invasión y propagación del fago.

Pero, tal como mencionó en aquel artículo, se conocía muy poco sobre su funcionamiento, hasta el día de hoy que fue publicado en Science la estructura y función de la proteína responsable de este mecanismo, una endoribonucleasa; la cual procesa el ARN precursor largo, cortándolo en pequeñas unidades de ARN que silencian los genes del fago.

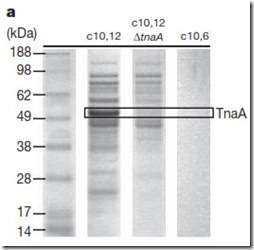

El trabajo fue realizado por investigadores de la UC Berkeley, usando a la bacteria Pseudomona aeruginosa. Esta bacteria posee seis genes que codifican para las proteínas Cas (Proteínas asociadas a CRISPR) flanqueadas por dos regiones CRISPR. Las regiones CRISPR se caracterizan por tener repeticiones casi idénticas de 28 nucleótidos (hexágonos negros en la figura) separadas por espaciadores de ~32nt (rectángulos celestes). Para saber cual de estas seis proteínas Cas (Cas1, Cas3, Csy1, Csy2, Csy3, Csy4) era la responsable de la actividad endoribonucleasa, los investigadores hicieron pruebas bioquímicas con cada una de ellas, identificando que era Cys4 la que tenía esta actividad. Además, esta endoribonucleasa Cys4 es altamente específica, ya que cuando fue transferida y expresada en E. coli no funcionó.

Los investigadores demostraron que Cys4 necesita de la formación del pequeño loop (horquilla, la estructura que parece un chupón en la figura superior) para hacer el corte. Como podemos ver en la figura, Cys4 requiere necesariamente a 16 de los 28 nucleótidos (del 5 al 21). Fue así que usaron este complejo mínimo (Cys4 y la secuencia de 16nt) para cristalizarlo y determinar la estructura de la proteína endoribonucleasa y su interacción con el ARN. Esta parte del trabajo fue realizado en el laboratorio de Fuente de Luz Avanzada de Berkeley que permitió obtener una resolución de la proteína de 1.8 Angstrom (1 Angstrom es igual a la diezmillonésima parte de un milímetro! o 10-10 metros)

Ahora maravíllense con esta imagen en 3D y modelada por computadora de la Cys4 junto al ARN. La horquilla que se forma en el ARN (figura de arriba) se aprecia claramente en la estructura 3D (figura de abajo, color naranja).

Como se puede ver en la figura, Cys4 reconoce la formación de la horquilla y corta inmediatamente después de ella, entre la Guanina-20 (G20) y la Citosina-21 (C21). Muchos se preguntarán como hace una enzima para “cortar” una molécula. La respuesta es que todos estos procesos no son más que re-acomodamientos de los electrones, y por lo tanto, de los enlaces entre los átomos a través de ataques nucleofílicos. Lo que hace una enzima es generar un entorno donde los enlaces altamente estables de una molécula se desestabilicen por la presencia de otros grupos funcionales, de esta manera, los enlaces de esta molécula se romperán y reacomodarán de tal forma que los nuevos enlaces formados serán más estables, dentro de ese entorno.

De esta manera se completó el entendimiento de como se procesa el ARN precursor en moléculas de ARN más cortas capaces de silenciar los genes de fagos intrusos. Lo que hace parecer a este mecanismo con un sistema inmune es que estas pequeñas secuencias CRISPR se adaptan a nuevos intrusos a través de mutaciones y se almacenan y transfieren a sus descendientes para que tengan inmunidad contra fagos que ya infectaron a la bacteria anteriormente.

Este estudio es importante ya que en los organismos superiores es común ver la presencia de ARNs de interferencia (ARNi), los cuales pueden silenciar muchos genes. El procesamiento del ARN precursor largo a pequeños fragmentos de ARNi y microARNs se da gracias a otra endoribonucleasa llamada DICER (también lo vimos en un artículo anterior). La manera como evolucionaron estos dos mecanismos de procesamiento del ARN en dos líneas evolutivas diferentes nos puede dar claves de la importancia del ARN en el desarrollo de la vida como hoy la conocemos y apoyarían la teoría de que todo se originó a partir de un mundo de ARN.

Referencia:

Haurwitz, R., Jinek, M., Wiedenheft, B., Zhou, K., & Doudna, J. (2010). Sequence- and Structure-Specific RNA Processing by a CRISPR Endonuclease Science, 329 (5997), 1355-1358 DOI: 10.1126/science.1192272