Esta entrada fue publicada originalmente el 9 de Febrero del 2011.

Lee la primera parte…

La respuesta es SI. Es más, actualmente usamos parte de esa información durante el desarrollo embrionario o para cicatrizar nuestras heridas. Sin embargo, la mayor parte de esta información permanece latente en nuestros genomas. La aparición de tumores en nuestro cuerpo es la manifestación de nuestro Metazoo 1.0 que llevamos dentro.

El cáncer no se desarrolla así por así. Si nuestro ADN es dañado y no puede ser reparado por el mecanismo de reparación primario, tenemos un segundo mecanismo de reparación. Si éste también falla y al célula empieza a dividirse de manera incontrolada, se activarán mecanismos de señalización que tratarán de inhibir el crecimiento celular a través de la detención del ciclo celular. Si esto también llega a fallar, se activará la apoptosis o muerte celular programada (suicidio celular). Si esto también falla, ahí recién el cáncer se desarrollará. Como podemos ver, todos estos mecanismos de control son relativamente modernos, evolutivamente hablando, y lo que queda —la proliferación y mantenimiento— es nuestro Metazoo 1.0. En otras palabras el Metazoo 1.0 es la “opción por defecto” (default option).

Para que se entienda mejor esta idea, hablaremos como si las células fueran una computadora.

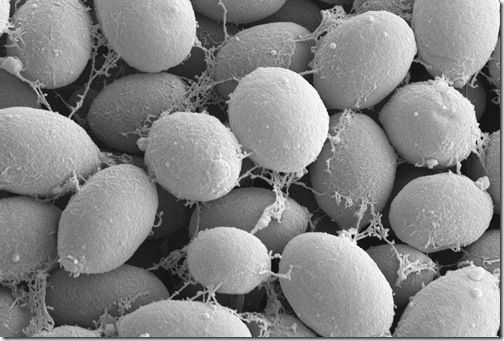

Los organismos pueden sufrir daños mecánicos, tales como: las heridas y las inflamaciones (daños en el hardware). Los organismos también pueden sufrir daños genéticos, tales como: la substitución de nucleótidos y las inserciones o deleciones de porciones de ADN (daños en el software). Cuando ocurre una de estas dos fallas en nuestra computadora, ¿qué ocurre?. Seguro aparece la siguiente imagen:

Para evitar más daños en la computadora, ésta nos ofrece entrar a través del “

Modo seguro” (antes conocido como “Modo a prueba de fallos”). El modo seguro nos permitirá tratar con la crisis, identificar los errores y corregirlos, usando lo mínimo requerido para el funcionamiento del sistema. Las células hacen lo mismo. Ante un fallo en el hardware o software, activan su modo seguro, o sea su caja de herramientas primitiva que le permitan sobrevivir y proliferar para tratar de subsanar el error. En otras palabras, se activa el Metazoo 1.0 que es la opción por defecto.

Pero, las células cancerosas también son consideradas como células ‘egoístas’ o ‘interesadas’, al invocar su origen unicelular. Las células cancerosas, al igual que los eucariotas unicelulares, sólo obedecen una única orden: replicarse, replicarse y replicarse. De aquí nace la hipótesis de la “

célula egoísta”. En los organismos multicelulares, el egoísmo de una célula está subordinado a los requerimientos del organismo en conjunto, pero las células cancerosas ignoran las señales de control de la división celular, invaden la matriz extracelular y migran hacia otros lugares, colonizando nuevos tejidos y desarrollando otro tumor. Este proceso se repite muchas veces, hasta que el cáncer ya está presente en todo el cuerpo. Entonces, ¡el cáncer es una célula egoísta! La teoría podría ser correcta.

Sin embargo, esta teoría tiene dos fallas. La primera es que a pesar que parezcan células egoístas y sólo se preocupan por su división, también presentan un cierto grado de organización cooperativa entre ellas. Por ejemplo: en la

angiogénesis, algunas células del tumor se diferencian para formar vasos sanguíneos que permiten un suministro constante de energía y alimento para que el tumor siga creciendo. Aquí no hay egoísmo. Se ha demostrado también que las células cancerosas intercambian señales químicas con sus vecinos, o sea, hay un cierto grado de comunicación cooperativa.

La segunda falla es que el cáncer ha desarrollado una increíble habilidad para sobrevivir. Por ejemplo: tienen la capacidad de inhibir ciertos factores supresores de tumores, silenciando genes necesarios para el control de la división celular. También pueden apagar la apoptosis y hasta revertir la senescencia,

reactivando genes que permitan reparar los telómeros. Además, son capaces de vivir en condiciones hipóxicas (bajos niveles de oxígeno) y tolerar pHs bajos. Todo esto requiere de una armonía multifacética con sus vecinos, algo que está muy alejado de la hipótesis de la célula egoísta.

Una explicación es la evolución de caracteres beneficiosos gracias a las altas tasas de mutación que poseen las células cancerosas, combinadas con la gran presión selectiva a las que están sometidas (factores supresores de tumores, respuesta inmune, quimioterapia, etc.). De aquí nace una hipótesis conocida como del “Darwinismo interno”.

Sin embargo, esta teoría también tiene sus fallas. La principal es que la célula cancerosa debe ser tan afortunada que justo cada mutación que aparezca tenga un efecto beneficioso para ella. Sin embargo, lo que la evolución misma nos ha enseñado es que casi siempre las mutaciones son deletéreas. Según esta teoría, las mutaciones no sólo le permiten sobrevivir sino la hacen extremadamente robusta, algo que es muy poco probable.

Otra falla para la hipótesis del Darwinismo interno es que las células metastásicas requieren que la célula cancerosa abandone el tumor y colonice otros tejidos. Sin embargo, son muy pocas las células cancerosas capaces de colonizar otros tejidos, así que no sería una ventaja evolutiva ya que su aptitud biológica (fitness: capacidad de dejar descendencia fértil) es menor comparado con las células cancerosas no-metastásicas.

La fase metastásica es mejor explicada como un atavismo. Esta fase puede estar pre-programada desde el inicio; sin embargo, debe activarse una vez avanzada la formación del tumor. Tal vez alguna de las mutaciones ocurridas en la célula cancerosa activa este mecanismo antes de tiempo y la célula cancerosa empieza su desarrollo con el ‘pie izquierdo’.

Al analizar y comparar los genomas de los metazoos más primitivos, como las esponjas y las hidras; con el de los animales más modernos, los científicos observaron que hay un orden en cómo los genes evolucionaron. Primero aparecieron los genes encargados del ciclo celular, luego los genes encargados de regularlo, después los encargados de la muerte celular programada y, finalmente, los genes envueltos con la diferenciación celular. La falla en cualquiera de estos genes puede activar el Metazoo 1.0 primitivo que no cuenta con ninguno de ellos, y por lo tanto están implicados en el cáncer.

Una forma explicar el desarrollo del cáncer sería analizando los genomas de diferentes organismos con determinados números de tipos de células diferentes. Por ejemplo: desde las blástulas de los vertebrados que están formadas por al menos 225 tipos de células diferentes, hasta con los Trichoplax que sólo tienen cinco tipos de células diferentes. También podríamos analizar y compara los genomas con plantas y hongos, con quienes los metazoos divergieron hace 1600 y 1300 millones de años, respectivamente.

Para terminar, el cáncer no ha evolucionado hacia ningún lado, siempre ha sido el mismo, empezando una y otra vez en cada paciente. Esta robustez lo hace un enemigo difícil de vencer ya que su mecanismo de mantenimiento es sumamente sencillo pero eficaz. Esta hipótesis atavística tendría grandes beneficios para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer, ya que lo convierte en un enemigo sumamente predecible. En vez de atacarlo con diferentes agentes terapéuticos, deberíamos entender mejor su origen y contenerlo desde el inicio, esa sería la mejor estrategia.

Referencia:

Davies, P., & Lineweaver, C. (2011). Cancer tumors as Metazoa 1.0: tapping genes of ancient ancestors Physical Biology, 8 (1) DOI: 10.1088/1478-3975/8/1/015001

Davies, P., & Lineweaver, C. (2011). Cancer tumors as Metazoa 1.0: tapping genes of ancient ancestors Physical Biology, 8 (1) DOI: 10.1088/1478-3975/8/1/015001